Von der Pogromnacht zur „Endlösung“ – Juden in Höxter zwischen 1938 und 1941/42

„Dass wir 1938 schon alle in K.Z. Buchenwald waren weißt Du sicher. Da ging erst richtig in Höxter der Risches [antisemitische Hetze] los.“1 So beschrieb der Überlebende Gustav Uhlmann 1945 die Situation nach der Rückkehr der Juden aus der ›Schutzhaft‹ in Buchenwald. Auch die letzten noch bestehenden jüdischen Geschäfte wurden geschlossen, die endgültige „Lösung der wirtschaftlichen Seite des Judenproblems“2 begann, die Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben.

Als „Sühneleistung“ für die „feindliche Haltung des Judentums gegenüber dem deutschen Volk und Reich“3 wurde den Juden eine (später erhöhte) „Kontribution“ in Höhe von einer Milliarde Reichsmark und die „Wiederherstellung des Straßenbildes“ zur Beseitigung aller Schäden der Pogromnacht auferlegt.4 Mit der am 12.11.1938 erlassenen „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“5 wurden ihnen ab dem 1. Januar 1939 fast alle selbständigen Erwerbsmöglichkeiten genommen. Alle jüdischen Geschäfte und Gewerbebetriebe wurden geschlossen und durften erst nach ihrem Übergang in „arische“ Hände wieder geöffnet werden.

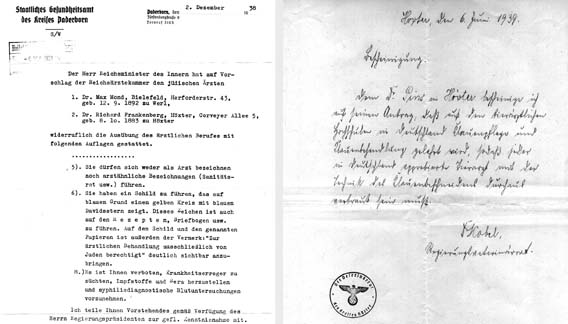

Nachdem den jüdischen Viehhändler bereits zum 1.10.1938 der Handel verboten und die jüdischen Geschäfte seit der Pogromnacht geschlossen waren, verloren auch die jüdischen Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker ihr Zulassung und durften als sog. Konsulenten bzw. Krankenbehandler nur noch für die Juden tätig sein. Davon betroffen in Höxter waren der praktische Arzt Dr. Richard Frankenberg und der Tierarzt Dr. Leo Pins. Dr. Frankenberg musste seitdem „ein Schild führen, das auf blauem Grund einen gelben Kreis mit blauem Davidstern zeigt“,6 und Dr. Pins bekam erst auf ausdrücklichen Antrag die Genehmigung zur Klauenpflege bei Kühen.7

Arisierung

Die erhaltenen Akten dokumentieren diesen Prozess der „Entjudung“ in Höxter im Einzelnen.8 Jedoch illustrieren schon die folgenden Beispiele, wie die Juden nach dem Verbot ihrer Geschäftstätigkeit durch die Arisierung ihrer Häuser und Grundstücke um ihr gesamtes Vermögen gebracht wurden.

Arisierung in der Stadt Höxter

Schon einen Monat nach der Pogromnacht wurde das Kaufhaus Löwenstein in der Westerbachstr. 5 „entjudet“.9 Für 45.000 RM ging das Wohn- und Geschäftshaus samt Warenvorräten und Bettfedernreinigungsmaschine an zwei langjährige ›arische‹ Angestellte über, die das Geschäft am 10. Dezember 1938 mit einer großen Anzeige wieder eröffneten.10 Laut Vertrag behielt die Familie Löwenstein noch ein Jahr ein unentgeltliches Wohnrecht, das jedoch auf Einspruch des Bürgermeisters und der Industrie- und Handelskammer mit dem Verweis auf den Ende 1938 eingeschränkten Mieterschutz für Juden aufgehoben wurde, so dass die Löwensteins in der Folge Miete zu zahlen hatten.

Ähnlich vollzog sich die „Arisierung“ auch bei den anderen noch in jüdischem Besitz befindlichen Geschäften und Häusern. Die Akten halten z. B. bürokratisch genau fest, dass am 14.3.1939 der Verkehrswert des Hauses der Familie Kaufmann-Blankenberg in der Marktstr. 27 bestimmt, am 19. September 1940 der umbaute Raum ermittelt und anschließend der Ertragswert festgelegt wurde, bis der Schuhhändler Ludwig T., der sich bereits im März 1939 um den Erwerb des Geschäftshauses bemüht hatte, schließlich im September 1940 sein Geschäft in das Haus verlagerte, dessen oberes Stockwerk noch bis zu Deportation der letzten Bewohner nach Theresienstadt am 31.7.1942 als „Judenwohnung“ diente.11

Das Wohn- und Geschäftshaus der Familie Ahron-Israelsohn in der Stummrigestr. 4 wurde im Februar 1939 von der Stadt Höxter gekauft, die es „im Interesse des Verkehrs“ abreißen wollte, und Anfang Juni 1939 emigrierten Max und Gertrud Israelsohn mit ihrer vierjährigen Tochter Suse nach England, während Gertruds Mutter Hedwig in Höxter zurückblieb.

Auswandern in die USA konnte auch Minna Dreifuss geb. Rosenstern mit ihren (zum Teil bereits emigrierten) Töchtern und deren Ehemännern, nachdem sie von der Stadt Höxter am 27.7.1939 den Verkauf ihres (heute nicht mehr existierenden) Wohn- und Geschäftshauses Ecke Nikolaistr. 2 (damals Adolf Hitler-Straße) an den Kaufmann Wilhelm S. genehmigt bekommen hatte, der bereits seit längerem die Geschäftsräume gemietet hatte.

In manchen Fällen verzögerte sich die Arisierung, wenn es mehrere Interessenten gab, sich die Verhandlungen über den Wert des Gebäudes hinzogen oder aus anderen Gründen. Um das Haus Bernstein Am Rathaus 13, das nach dem Tod seiner Frau Philippine an den Kaufmann Abraham gen. Adolf Lewertoff gefallen war, bewarb sich 1941 der Boffzener Schneidermeister Friedrich L. Zwar war der ›Realwert‹ des Hauses festgesetzt, jedoch war Adolf Lewertoff 1940 in ein Altersheim nach Frankfurt verzogen, so dass die Verhandlungen sich hinzogen.12

Auch die meisten anderen Häuser und Grundstücke der Höxteraner Juden gingen schon bald – oft zum Einheitswert – in die Hände ›arischer‹ Käufer oder Institutionen über. Ähnliches galt auch für unbebaute Grundstücke. So wurde etwa ein Grundstück von Ida Pins an der Heiligegeiststraße im August 1940 an das Rote Kreuz zwangsversteigert, und 1942 kaufte die Familie K. ein Gartengrundgrundstück der Familie Netheim, während die meisten anderen Grundstücke nach der Deportation der Juden 1942/43 vom Deutschen Reich übernommen wurden.

Andere jüdische Häuser und Wohnungen blieben vorläufig noch in jüdischem Besitz, so die Villa von Dr. Frankenberg (Corveyer Allee 5), zwei Häuser des Viehhändlers Richard Dillenberg (Stummrigestr. 47 und 49), das Haus der Witwe Kathi Rosenberg (Corveyer Allee 2), das Wohnhaus mit verpachtetem Laden der Witwe Berta Himmelstern (Westerbachstr. 12), das Vier-Familien-Haus des Osnabrücker Anwalts Dr. Max Netheim (Nagelschmiedstr. 14) und das Wohn- und Geschäftshaus seines Höxteraner Bruders Paul Netheim (Westerbachstr. 14/Rosenstr. 2). Einige dieser Häuser dienten in der Folgezeit als sog. ›Judenhäuser‹, in die die verbliebenen Juden nach und nach einquartiert wurden.

Ebenso wie die einzelnen Juden geriet auch die jüdische Gemeinde in Höxter unter den Druck der Arisierung. Schon Anfang Dezember 1938 stellte Paul Netheim als Synagogenvorsteher den Antrag an den Regierungspräsidenten, das seit der Pogromnacht nicht mehr nutzbare Synagogengebäude mit der ehemaligen Lehrerwohnung an den direkt benachbarten Landwirt und Kohlenhändler Heinrich S. verkaufen zu dürfen. Da jedoch der Kreisleiter des Kreises Höxter-Warburg S. die politische Zuverlässigkeit absprach, verbot der Regierungspäsident am 24.4.1939 den Verkauf. Auch der vom Kreiswirtschaftsberater ins Spiel gebrachte Pg. und SA-Mann B. R. erhielt keinen Zuschlag. Erst im Zusammenhang mit dem Restitutionsverfahren nach 1945 konnte S. das Gebäude endgültig erwerben.

Sogar der hintere Teil des jüdischen Friedhofs an der Gartenstraße wurde im März 1939 von der Stadt angekauft, obwohl er zum Teil mit Grabstätten belegt war. Auch der restliche Friedhof mit den Grabstätten sollte in den folgenden Jahren angekauft werden, jedoch zogen sich die Verkaufsverhandlungen mit dem inzwischen zuständigen Finanzamt hin, so dass es nicht mehr zum Verkauf kam. 1953 erhielt die Jewish Trust Corporation for Germany als Rechtsnachfolgerin der Jüdischen Gemeinde Höxter den Friedhof von der Stadt Höxter zurückerstattet.13

Arisierung in den Dörfern

Etwas anders und mit Verzögerung vollzog sich die Arisierung in den (heute eingemeindeten) Dörfern. Nachdem die Viehhändler nach dem Verlust ihrer Gewerbeberechtigung bereits zum 31.10.1941 ihren Handel hatten aufgeben müssen, mussten auch die übrigen jüdischen Geschäfte nach der Pogromnacht geschlossen werden. Einzelne von ihnen wurden liquidiert, während die anderen in ›arische‹ Hände übergingen, wobei es zumeist mehrere Bewerber gab.

Das Geschäft Judenberg-Pins in Fürstenau ging an den ortsansässige Heinrich S. über. Die Ottbergerin Paula Netheim verkaufte ihr Haus und Lebensmittelgeschäft am 28.12.1938 zum Einheitswert an die Witwe Maria F. aus dem Nachbardorf Bruchhausen, behielt aber vorläufig noch das Wohnrecht für das obere Stockwerk.14 Den Warenbestand von Minna Schlesinger in Albaxen übernahm der ortsansässige Wilhelm R. zu der von einem jüdischen und einem ›arischen‹ Schätzer festgesetzten Summe von etwa 15.000 RM, eine Summe, die auch nach dem Krieg als angemessen eingeschätzt wurde.

Anders als die Geschäfte blieben fast alle Häuser und Grundstücke in den Dörfern vorläufig noch in jüdischem Besitz. Einzelne kleinere Grundstücke wurden zwar bereits 1939/40 von Nichtjuden aufgekauft, aber die meisten gingen ebenso wie die jüdischen Häuser erst nach der Deportation der Besitzer 1942/43 auf das Deutsche Reich über, so dass ihre Bewohner vorläufig noch weiter in ihrem Haus wohnen bleiben konnten.

Die in der Pogromnacht ausgebrannte Synagoge in Fürstenau erwarb der benachbarte Fuhrunternehmer Robert R., der das Gebäude zu einer Garage für einen Lastkraftwagen umbaute. Die Kreisleitung befürwortete den Kauf, da der Käufer „Parteigenosse“ und dazu „aktiv im NSKK tätig“ sei. Der Landrat bestätigte dem Regierungspräsidenten, dass durch den Umbau „der frühere Charakter der Synagoge nicht mehr zu erkennen ist.“ Auch die NSDAP-Gauleitung war mit dem Verkauf zu einem Wert von 400 RM einverstanden. „Ich würde jedoch vorschlagen, der jüd. Gemeinde lediglich den gemeinen Wert in Höhe von RM 250 zu bewilligen und die Differenz als Auflage vom Verkäufer zu erheben“15 – ein Beispiel dafür, wie die Ausplünderung der Juden auch im Kleinen umgesetzt wurde.

Ausschluss der jüdischen Kinder aus dem öffentlichen Schulwesen

Die Situation der Kinder änderte sich radikal. Wenige Tage nach der Pogromnacht verfügte der Reichserziehungsminister Rust die Entlassung aller jüdischen Kinder aus den öffentlichen Schulen, ebenso auch aller Studenten von den Hochschule: „Nach der ruchlosen Mordtat von Paris kann es keinem deutschen Lehrer und keiner deutschen Lehrerin mehr zugemutet werden, an jüdische Schulkinder Unterricht zu erteilen. Auch versteht es sich von selbst, daß es für deutsche Schüler und Schülerinnen unerträglich ist, mit Juden in einem Klassenraum zu sitzen.“16 Nach einer Übergangszeit wurde die Reichsvereinigung der Juden im Juli 1939 „verpflichtet, für die Beschulung der Juden zu sorgen“ und dafür „die notwendige Zahl von Volksschulen zu errichten und zu unterhalten.“17

Zwölf Kinder aus Höxter waren davon betroffen, fünf aus der Stadt, drei aus Fürstenau und vier aus Ovenhausen. Um auch nach ihrem Ausschluss aus dem öffentlichen Schulwesen ihre weiterhin geltende Schulpflicht zu erfüllen, mussten sie eine auswärtige Schule besuchen, bevor sie kurz vor der Deportation zu ihren Eltern zurückkehrten und mit ihnen nach Osten deportiert wurden. Nur zwei der Kinder überlebten.

Einsatz der Juden zur Zwangsarbeit

Mit dem Verlust ihrer Geschäfte und dem Verbot gewerblicher Tätigkeit hatten die Höxteraner Juden ihre Existenzgrundlage verloren, zumal die auferlegten Zahlungen für die Schäden der Pogromnacht sie auch um große Teile ihrer Ersparnisse brachten. Um zu „verhindern, daß arbeitslose Juden der öffentlichen Fürsorge zur Last fallen“,18 und um zugleich ihre Arbeitskraft auszubeuten, erging am 20.12.1938 die Anordnung zum „geschlossenen Einsatz“ erwerbsloser und wohlfahrtsunterstützter Juden19 (d. h. in gesonderten Kolonnen getrennt von den anderen Arbeitern), die 1939 auf alle Juden ausgedehnt wurde. Auch für die Höxteraner Juden bedeutete das den Einsatz zur Zwangsarbeit in den ihnen zugewiesenen Betrieben.

„Wir mußten alle arbeiten,“ berichtete der Überlebende Gustav Uhlmann 1945 an den nach Palästina emigrierten Jacob (Otto) Pins. „Dr. Frankenberg blieb Arzt für die Juden im Kr Höxter Warburg. Paul Netheim Panes20 für den Kreis Höxter. Dein lb. Vater [Dr. Leo Pins] war bei mir in Godelheim in der Lederpappenfabrik. Von 7-16 Uhr mußten wir arbeiten. Der Arbeitgeber auch die Leute waren sehr gut. 8 Tage vor unserer Abreise [Deportation nach Riga] haben wir aufgehört.“21 Ebenso mussten die Ovenhäuser Norbert Uhlmann und Max Dillenberg in Godelheim arbeiten. Den Weg dorthin mussten sie mit dem Fahrrad zurücklegen.22

Auch die Arbeitsplätze einiger anderer sind bekannt. Heinrich und Ernst Löwenstein arbeiteten von Juli 1940 bis zum 21.3.1942 kurz vor ihrer Deportation nach Warschau ebenso wie Juden aus Beverungen und Amelunxen bei der holzverarbeitenden Firma Vogt & Bering in Beverungen.23 Andere, wie z. B. Hermann Bachmann aus Fürstenau, waren ab März 1939 als „Erdarbeiter“ bei der Fa. Knop & Sohn in Holzminden eingesetzt.24 Manche mussten auch in entfernteren Orten arbeiten, so der aus Fürstenau stammende Ernst Dillenberg 1941 in Scherfede, von wo er nur am Wochenende und dann sehr erschöpft zu seiner Frau zurückkehren konnte.25

Dazu mussten sich die Juden für anfallende Beschäftigungen aller Art bereitstellen, wobei ihnen die niedrigsten Arbeiten zugeteilt wurden, manchmal oder oft unter dem Spott der Vorbeikommenden. So fanden sich früher angesehene Juden nun z.B. als Straßenfeger wieder, wie etwa über den in Höxter allseits beliebten Arzt Dr. Richard Frankenberg berichtet wird.26

Im November 1940 forderte die Gestapo Bielefeld bei den Landräten Listen der „zurzeit noch beschäftigungslosen aber vollarbeitsfähigen Juden und Jüdinnen im Alter von 18 bis 55 Jahren für den geschlossenen Arbeitseinsatz“ an,27 worauf der Amtsbürgermeister elf Juden aus den Dörfern nannte, die offenbar in der Folgezeit zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden, zum Teil wohl auch an entfernteren Orten.28

Weitere Maßnahmen und Einschränkungen

Zahlreiche Gesetze und Verordnungen, die hier nur beispielhaft genannt werden können, drängten die Juden immer weiter ins Abseits. Schwimmbäder,29 öffentliche Parks und Kurbäder durften Juden nicht mehr betreten. Die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen war ihnen verboten. Ihre Telefonanschlüsse wurden gekündigt. Ihre Autos mussten sie abgeben, und ihre Führerscheine wurden ungültig. Radios wurden eingezogen. Schmuck und Edelmetall hatten sie abzuliefern. Kleiderkarten bekamen sie nicht mehr. Den jüdischen Kriegsteilnehmern wurde das Tragen ihrer Orden verboten. Ihre Wohngemeinde durften Juden nur mit Genehmigung verlassen. Einkaufen durften sie nur in bestimmten Geschäften und das erst ab 15.30 Uhr. Schlaf- und Speisewagen in Zügen durften sie nicht benutzen, bis sie dann auch für die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Erlaubnis benötigten. Und schließlich wurde ihnen sogar die Haltung von Haustieren verboten.

Wie sich all diese Einschränkungen im Einzelnen in Höxter umsetzten und auswirkten, lässt sich nur an Beispielen belegen. Ein Fürstenauer Zeitzeuge erinnerte sich z.B., dass die Juden „Fürstenau über einen Radius von 8 km nicht verlassen“ durften.30 Eine Zeitzeugin aus Ovenhausen berichtete: „Sie kamen dann nur am Abend und kauften schnell ein […] und ich wusste ja, wie es war […] dass die Not hatten. – Und wir wussten schon, dass sie auch nichts mehr zu essen hatten, dass alles knapp war.“31 Allerdings waren nicht alle Geschäfte dazu bereit, an Juden zu verkaufen, wie etwa der aus Fürstenau stammenden Harry Lowenstein im Sommer 2018 bei seinem Besuch erzählte, weshalb er sich ausdrücklich persönlich in einer Bäckerei bedankte, die seiner Familie auch in diesen Jahren noch Brot verkauft hatte.

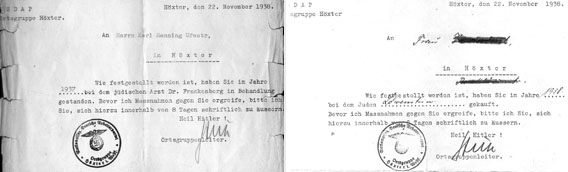

Solche Maßnahmen führten dazu, dass die Kontakte der Höxteraner mit ihren jüdischen Mitbürgern immer weiter erschwert und schließlich fast unmöglich wurden. Sogar Höxteraner, die in früheren Jahren bei dem Arzt Dr. Frankenberg in Behandlung gewesen waren oder im Kaufhaus Löwenstein gekauft hatten, wurden mit hektografierten Schreiben zur Rechtfertigung aufgefordert: „Bevor ich Maßnahmen gegen Sie ergreife, bitte ich Sie, sich hierzu innerhalb 8 Tagen schriftlich zu äußern.“32

Schon durch die Nürnberger Gesetze waren die Juden in Deutschland zu Bürgern minderer Rechte herabgestuft geworden. Weitere Einschränkungen kamen nach der Pogromnacht hinzu. Alle Juden, auch die Kinder, hatten zum 1.1.1939 „unter Hinweis auf ihre Eigenschaft als Jude“33 die Ausstellung einer Kennkarte zu beantragen, wofür eine Gebühr von 3 RM zu zahlen war, die ihnen in Höxter in den ersten Monaten des Jahres 1939 ausgestellt wurden.34 Reisepässe, z. T. auch die Meldekarten, waren mit einem großen roten J zu versehen. Damit war den Juden z. B. ein unbemerkter Grenzübertritt im visafreien Grenzverkehr unmöglich.

Ebenfalls zum 1.1.1939 trat eine Verordnung in Kraft, wonach bei der Geburt von Kindern nur noch jüdische Vornamen erlaubt waren, die die Eltern aus einer vom Reichsminister des Inneren veröffentlichten Liste auswählen mussten. Zusätzlich wurden alle Juden wurden verpflichtet, ihrem Vornamen den Namen Israel bzw. Sara hinzuzufügen. Nicht einmal der jüdische Name Ruth war noch erlaubt. Grete, die Frau des aus Fürstenau stammenden Ernst Dillenberg, klagte z. B. in einem Brief an die Verlobte ihres Bruders: „Wir freuen uns schon heute auf unser Kind. Gern würden wir das Kind Ruth nennen, wie Du es gern möchtest, dieses geht leider nicht. Wir dachten wenn es ein Mädchen ist soll sie Tana heißen und der Junge Joel.“35 Ähnlich dürften sich auch die Namen der Kinder Berl-Eli Löwenstein in Höxter, Mathel Löwenstein in Beverungen und Channa Kleeberg in Amelunxen erklären.

Die letzte schwerwiegende Diskriminierung erfolgte durch die Einführung des Judensterns am 1.9.1941. Jeder Jude vom 6. Lebensjahr an war seitdem gezwungen, in der Öffentlichkeit diesen Stern mit der Aufschrift „Jude“ zu tragen36 und wurde bei Nichtbefolgung mit Strafe belegt, wie z. B. der Fürstenauer Hermann Dillenberg, der sich „am 27.9.1941 vormittags gegen 11 Uhr in der Öffentlichkeit, und zwar auf dem Wege zum Garten ohne Judenstern gezeigt“ hatte. Ebenso wie er hatte auch seine Frau Rosa wenig später mit einer Geldstrafe von 10 RM zu zahlen.37

Kampf um die nackte Existenz

Zu all diesen Diskriminierungen und Verfolgungen kamen nach dem Verlust der früheren Einkommensmöglichkeiten die Sorgen um die nackte materielle Existenz. Der Verdienst aus der Zwangsarbeit war dürftig, zumal die Juden z. B. auch als Verheiratete den vollen Steuerabzug für Ledige zu zahlen hatten. Dazu kam ab dem 24.12.1940 kam eine sog. Sozialausgleichsabgabe von 15 %, da die Juden ja keine Beiträge zu Partei, NSV oder zum Winterhilfswerk zu entrichten hätten, so dass die Juden über die normale Besteuerung hinaus etwa weitere 20 % ihres Verdienstes an die Finanzämter abführen mussten.

Darüber hinaus wurden sie nur für „die tatsächlich geleistete Arbeit“ bezahlt und hatten keinen Anspruch auf staatliche oder betriebliche Sozialleistungen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder während des Urlaubs. Auch Kurzarbeitergeld und Arbeitslosenhilfe wurden ihnen nur in Höhe des „zum Lebensunterhalt unerläßlich Notwendigen“ gezahlt. Sie erhielten keine Steuerermäßigung für ihre Kinder, keine Lebensmittelzusatzmarken für Schwerarbeit und keine Schuh- und Bekleidungsscheine. Sogar aus der öffentlichen Fürsorge wurden sie ausgegrenzt und auf die jüdische Wohlfahrtspflege verwiesen. Nur im Ausnahmefall trat auch die staatliche Fürsorge ein.38

Einzelnen jüdischen Familien gelang es in der ersten Zeit noch, sich mit der Aufnahme jüdischer Feriengäste aus den Großstädten ein kleines Zusatzeinkommen zu verschaffen. Belegt ist z. B., dass zwei Berliner Ehepaare 1939 ihren Sommerurlaub für gut zwei Wochen im Haus der Fürstenauer Familie Löwenstein verbrachten.39 Auch bei Paula Netheim in Ottbergen wohnte im Februar 1939 eine Verwandte als „zahlende Pensionärin“,40 bis ihr bald danach verboten wurde, „von auswärts zuziehende Juden in Ihrer Wohnung“ aufzunehmen.41 Auch die Aufnahme von Ferienkindern im Haus der Ovenhäuser Familie Uhlmann, von der Zeitzeugen berichten, dürfte sich in diesem Zeitraum fortgesetzt haben.42 Damit konnten sich jedoch nur wenige jüdischen Familien eine Zeitlang einen kleinen Zusatzverdienst verschaffen.

Vor allem nach der Einführung von Lebensmittelmarken verschärfte sich auch die Ernährungslage der Juden. Wie ein Fürstenauer Zeitzeuge berichtet, bekamen sie Lebensmittelmarken nur „im beschränkten Maße“.43 Sie erhielten in den den für sie bestimmten Läden44 weniger Kalorien zugeteilt und waren ab Februar 1940 von allen Sonderzuteilungen an Fleisch und Kleidung ausgeschlossen.

Um sich ›über Wasser zu halten‹ und den alltäglichen Bedarf einigermaßen zu sichern, waren die meisten gezwungen, ihre Ersparnisse anzugreifen, Teile ihres persönlichen Besitzes, wie z. B. Schmuck und wertvolle Gegenstände, zu verkaufen und sich im Übrigen selbst zu versorgen, etwa durch den Anbau von Kartoffeln, Gemüse und Obst auf den Gartengrundstücken, die noch in ihrem Besitz waren. Die zu der Zeit noch in Norden wohnende Anna Netheim berichtete ihrer Tochter Ruth z. B. 1939 nach Palästina, sie habe „tüchtig Kirschen und Johannesbeeren gepflückt u. nun können wir reichlich Obst futtern.“45 Und Grete, die Frau des Fürstenauers Ernst Dillenberg, schrieb ihrem Bruder 1941 aus Siekholz zufrieden: „Kartoffeln haben wir schön. Für uns reicht es fürn Winter.“46

Dazu kam vor allem wohl in den Dörfern die Haltung von Ziegen, die Milch und Fleisch lieferten. Zwar wurden Ziegen als ›Kuh des kleinen Mannes‹ damals auch sonst häufig gehalten, bezeichnend ist aber, dass fast alle Fürstenauer Juden jetzt eine oder mehrere Ziegen in Stall hatten, deren Schlachtung jedoch nur auf Antrag erlaubt war, „wenn die Milch ausbleibt oder wegen Erkrankung der Ziegen ein Eingehen zu befürchten ist“, was der Fleischbeschauer zuvor mit seiner Unterschrift zu bestätigen hatte.47

Demütigungen, körperliche Übergriffe und Misshandlungen

Wie schon vor der Pogromnacht wurden auch in der folgenden Zeit immer wieder die Häuser der Juden nachts mit Farbe beschmiert, Fenster zerschlagen und die Bewohner durch Lärm aus dem Schlaf gerissen. In Fürstenau schlugen die Täter bei Markus Judenberg mit Stöcken gegen die Fensterläden und versuchten sie auszuhebeln.48 Bei Meier Bachmann wurden zwei Fenster mit acht Scheiben samt der Rahmen zertrümmert.49 Übergriffe dieser Art häuften sich so sehr, dass die Juden schließlich die Fenster mit Sperrholz vernagelten, wie der Überlebende Helmut Löwenstein berichtete.50 Ähnliche Übergriffe gab es auch in den anderen Orten, oft auch wohl ohne dass sie von den Juden angezeigt wurden, denn auf eine strafrechtliche Verfolgung der Täter konnten die Juden nicht hoffen.

Schlimmer und bedrohlicher jedoch als die Beschädigung der jüdischen Häuser und Wohnungen waren die Demütigungen, körperlichen Übergriffe und Misshandlungen, unter denen vor allem die früher angesehenen Juden zu leiden hatten. In den Akten haben diese Taten keinen Niederschlag gefunden, zumal sie anscheinend vor allem von den ›strammen‹ Nazis begangen wurden. Aber aus den Erinnerungen von Zeitzeugen wird in Ansätzen nachvollziehbar, wie die Bedrohungen gegen Leib und Leben immer schlimmere Formen annahmen.

Z. B. musste der wegen seines sozialen Engagements angesehene Höxteraner Kaufmann Ernst „Löwenstein entwürdigend jeden Morgen vor ›seinem‹ Geschäft auf- und abgehen, mit Handschellen und dem Judenstern an der Jacke. Frau Löwenstein durfte nicht mehr einkaufen, so daß sie nicht einmal mehr Faden und Nadel zum Nähen von Löchern in den Kindersachen hatte. Sie fragte eine Angestellte, ob sie nicht mal Nadel und Faden für sie hätte.“51

Der jüdische Gemeindevorsteher Paul Netheim wurde, als er „eines Abends in der Nähe des Judenfriedhofs seinen täglichen Abendspaziergang unternahm, […] von mehreren Männern plötzlich überwältigt und derart verprügelt, daß er Verletzungen an Kopf und Armen davontrug und sich einige Zeit in stationäre Behandlung begeben mußte. Das Geschehen verbreitete sich sehr rasch in der Stadt. Um ihr rohes Verhalten zu rechtfertigen, klagten die betreffenden Männer den Juden Netheim völlig zu Unrecht an, er habe sich lediglich in der Absicht, arische Frauen zu überfallen und sich an ihnen zu vergehen, in der Nähe des Friedhofs aufgehalten.“52

„Mehrfach wird auch von Misshandlungen von Dr. Frankenberg berichtet: So lauerte z.B. der Ortsgruppenleiter dem Arzt Dr. Frankenberg mehrfach in der Dunkelheit auf, wenn dieser von einem Besuch eines befreundeten ›arischen‹ Zahnarztes zurückkehrte, und versuchte, ihn zu überwältigen. Dr. Frankenberg konnte jedoch jedesmal rechtzeitig entkommen und sich in Sicherheit bringen.“53

Der in Höxter allgemein beliebte Arzt Dr. Frankenberg musste überhaupt „viele Demütigungen hinnehmen“: „Unser Ältester kam einmal weinend nach Hause und sagte: ›Mama, ich habe Dr. Frankenberg gesehen, der hatte ganz dünne Pantoffeln an und keine Brille auf.‹ Dem müssen sie wohl die Brille weggeschlagen haben, und mein Sohn sagte: ›Der sah so traurig aus.‹ Und es kamen ihm wieder die Tränen, weil er ihn so gerne mochte.“ – Und weiter: „Da hat man ihn gesehen, wie er die Straße fegen mußte; und eines Morgens – es muß nach der Kristallnacht gewesen sein – hat man ihn zusammengeschlagen aufgefunden.“54

Genauer berichtete die Zeitzeugin: „Und das Schlimme war, daß sie ihn in der Corveyer Allee so geschlagen und bei Dr. Dahms55 über den Zaun geworfen haben. Und da habe er gerufen: ›Oh Änne, Änne, die schlagen mich tot!‹ Eine Zeugin hat mir berichtet: ›Da kam Dr. Frankenberg heraus und draußen warteten zwei Gestalten und sagten: ,Wo kommst Du her Du Judenschwein?‘ Da hat er gesagt: ,Ich bin Dr. Frankenberg; ich bin wohl Jude, aber kein Schwein.‘ Darauf haben die zwei gleich zugeschlagen und wollten wissen, was er in der Hand halte und was er dort zu suchen habe. ,Ich habe mir das von meinen Marken ersparte Fleisch hier ein bißchen räuchern lassen.‘ Und darauf hätten sie ihn wieder geschlagen und schließlich über den Zaun geschmissen, und da hätte er geschrien: ,Oh Änne, Änne, die schlagen mich tot!‘‹ Sie sagte: ›Das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen.‹ Ich habe geweint, so leid hat mir das getan. Nein, das hatte der Mann nicht verdient.“56

Die Jüdische Gemeinde Höxter

Bereits durch das „Gesetz über die Rechtsverhältnisse der jüdischen Kultusvereinigungen“ vom 28.3.1938 hatten die jüdischen Gemeinden den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verloren und mussten nun unter anderem Grund- und Vermögenssteuer entrichten. Im Dezember 1939 wurde deshalb auf Antrag des letzten Vorstands Paul „Israel“ Netheim, Dr. Leo „Israel“ Pins, Dr. Richard „Israel“ Frankenberg die Jüdische Gemeinde am 12.12.1939 als „Jüdische Kultusvereinigung Jüdische Gemeinde Höxter“ in das Vereinsregister eingetragen.57

Über das jüdische Gemeindeleben in diesen Jahren ist fast nichts bekannt. Paul Netheim blieb weiterhin Vorsteher der Gemeinde und wurde, wie der Überlebende Gustav Uhlmann 1945 in einem Brief berichtete, außerdem auch zum ›panes‹ (Vorsteher) der Juden im Kreis Höxter gewählt.58 So weit möglich wurde auch das jüdische Gemeindeleben aufrecht erhalten. Da die Synagoge seit der Pogromnacht zerstört war und eine Zusammenkunft dort riskant war, „trafen sich die Juden des öfteren heimlich im Hause ihres Glaubensbruders Netheim. Dort feierten sie ihren Sabbat und verrichteten ihre Gebete.“59 Aus einem Brief des inzwischen wieder nach Ottbergen gezogenen Julius Netheim erfährt man außerdem, dass seine Frau Anna mit dem Zug nach Höxter fuhr, um Geld für Kerem Kajemeth, den Jüdischen Nationalfond, zu sammeln, „sogar mit ganz gutem Erfolg.“60

Vor allem bestand die Aufgabe des Vorstehers Paul Netheim in diesen Jahren darin, die Vermögensangelegenheiten der Jüdischen Gemeinde zu regeln und durch den Verkauf von Grundstücken und Häusern finanzielle Mittel zur Unterstützung der Gemeindemitglieder zu bekommen. Schon im Dezember 1938 bat Netheim den Regierungspräsidenten, das in Teilen zerstörte und nicht mehr nutzbare Synagogengebäude verkaufen zu dürfen, das schließlich mit langer Verzögerung an einen Nachbarn überging.61 Ebenso wurde 1939 auch der nicht mit Grabstätten belegte hintere Teil des jüdischen Friedhofs 1939 an die Stadt Höxter verkauft.62

Auch wenn sich über das vollständig in den Untergrund verdrängte Leben der jüdischen Gemeinde in Höxter, ebenso auch in den Dörfern, fast keine Informationen erhalten haben, kann man aus den wenigen Quellen und Aussagen von Zeitzeugen aber doch entnehmen, dass es Paul Netheim und dem Synagogenvorstand in diesen Jahren vor allem darum ging, die Mitglieder der Gemeinde möglichst zu beschützen und zu unterstützen. Auch gewisse Absprachen mit der SS bei der Deportation der ersten Höxteraner Juden nach Riga dürften auf Verhandlungen des Gemeindevorstands zurückzuführen sein.63

Auswanderung

Schon in den Jahren 1933 bis 1938 war eine ganze Reihe von Juden aus Höxter ins Ausland emigriert. Spätestens nach der Pogromnacht war auch den meisten hier noch Verbliebenen klar, dass sie in Deutschland keine Zukunft hatten. Der Verlust der wirtschaftlichen Existenz, die Zwangsarbeit, die fortschreitende Ausgrenzung und zahlreiche andere Maßnahmen erhöhten auch in Höxter den Auswanderungsdruck. Eine zweite Auswanderungswelle setzte ein – sofern die Auswanderungswilligen die nötigen Mittel aufbringen konnten und ein Land fanden, das bereit war, sie zumindest zunächst aufzunehmen.

Denn nicht nur die begrenzten finanziellen Mittel der ausgeplünderten Juden machten vielen die Zahlung der sog. ›Reichsfluchtsteuer‹64 und der Kosten der Überfahrt in die USA oder nach Südamerika unmöglich.65 Dazu kam die mangelnde Aufnahmebereitschaft der verschiedenen Länder. Während es in England bis zum Kriegsbeginn eine vergleichsweise liberale Einwanderungspraxis gab, galten für das britische Mandatsgebiet Palästina restriktive Einwanderungsquoten, und auch in die USA durften die Emigranten nur einreisen, wenn sie ein Affidavit, eine Bürgschaft, vorweisen konnten und wenn ihre Quotennummer erreicht war.

Bis etwa 1940 konnten die Höxteraner Juden ihre Kontakte zu Verwandten und Freunden im Ausland noch aufrecht erhalten,66 die dort eine Bürgschaft für sie übernahmen, so der bereits in die USA ausgewanderte Willy Uhlmann für seine Brüder Norbert und Gustav mit ihren Familien, der Schwager Otto Wichelhausen für Dr. Richard und Anna Frankenberg und andere.

Es waren vor allem Juden der mittleren Generation, die mit ihren Kindern den Weg ins Ausland suchten. Die Älteren blieben zumeist in Höxter und den Dörfern zurück, oft in der Hoffnung, ihre Kinder und Verwandten könnten für sie ebenfalls die Genehmigung zur Einwanderung erwirken. Zwölf Höxteraner Juden emigrierten in den Jahren 1939 bis 1941 ins Ausland, oft unter Zurücklassung der Eltern und anderer Familienangehöriger.

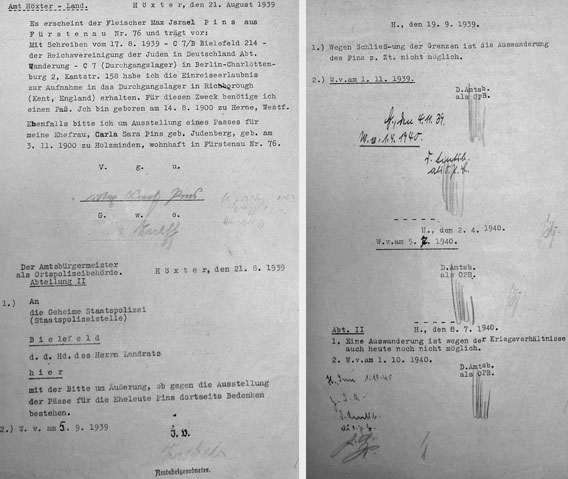

Noch von einer ganzen Reihe weiterer Höxteraner Juden ist bekannt, dass sie die Auswanderung in die USA, nach England, Palästina oder in andere Länder planten und vorbereiteten. Carla und Max Pins aus Fürstenau erhielten sogar im August 1939 „die Einreiseerlaubnis zur Aufnahme in das Durchgangslager in Richborough (Kent, England)“ und beantragten daraufhin die Ausstellung von Pässen,67 bekamen jedoch nach Kriegsbeginn immer nur Auskünfte wie „Wegen Schließung der Grenzen ist die Auswanderung des Pins z. Zt. nicht möglich“ (19.9.1939) und „Eine Auswanderung ist wegen der Kriegsverhältnisse auch heute noch nicht möglich.“ (1.10.1940)68

Zahlreiche andere Höxteraner Juden bereiteten sich ebenfalls auf eine Emigration vor. Dr. Richard Frankenberg schrieb z. B. im Juni 1939 in einem Brief: „Alle unsere Bekannten sehen sich nach einer Auswanderungs-Möglichkeit um.“69 Er selbst frischte seine ärztlichen Kenntnisse im Selbststudium auf, fuhr wöchentlich einmal zu einem medizinischen Kurs nach Berlin und bemühte sich im übrigen, seine Englisch-Kenntnisse zu vervollkommnen.70 Aber trotz allem zweifelte er, denn es fiel ihm schwer, seine Heimat zu verlassen: „Gestern war ich mit Änne p. Schiff in Herstelle.71 Die Fahrt war bei wunderbaren Wetter herrlich. Wir waren seit vielen Jahren nicht mit dem Weserdampfer gefahren und da sah ich bei dieser Fahrt so recht, was wir hier aufgeben müssen. Ich fühle mich doch mit diesen Weserbergen recht verwachsen. Ob wir wohl draussen in der Fremde einmal wieder heimisch werden können? Ich bezweifele es.“72 Trotz dieser Zweifel machten er und seine Frau den Versuch zur Flucht, wurden aber in Frankfurt aus dem Zug geholt, wie die befreundete Familie Bender berichtete.73

Englisch lernten auch viele andere,74 wie z. B. Gustav Uhlmann, der außerdem noch eine Landwirtschaftsschule besuchte, um sich nach einer Auswanderung eine Existenzgrundlage zu verschaffen.75 Denn er plante eine Auswanderung zu seinem Bruder Willy, der bereits 1936 in die USA emigriert war. Auch der ehemalige Kaufhausbesitzer Ernst Löwenstein „wollte Landwirtschaft lernen. Er wollte umschulen und wollte in Amerika ’ne Farm aufmachen“76 und arbeitete deshalb zeitweise bei einem Bauern in Höxter.77 Auch auf eine Auswanderung nach Palästina bereitete er sich vor und nahm von August 1939 bis April 1941 im Jagdgehöft Barella in Havelberg (Brandenburg) an einem Hachschara-Lager teil.78 Ein viermonatiger Aufenthalt in Netphen (bei Siegen) im Sommer 1941 hatte sicher denselben Zweck.

Die Hoffnungen der Eltern Pins richteten sich natürlich auf ihre Söhnen Otto (Jacob) in Palästina und Rudolf (Rudi) in den USA, von denen sie hofften, sie könnten ihnen dort die Genehmigung zu Einwanderung verschaffen, eventuell auch mit einer Zwischenaufenthalt in England: „Ich habe [Rudi] vor einigen Tagen mal ganz ausführlich geschrieben u. ihn gebeten, er soll mal mit Mr. Wiener zusammen die Möglichkeit erwägen, ob er nicht eine Summe auftreiben kann, die uns einen Zwischenaufenthalt in England gewährleistet. […] Ich glaube allerdings, dass das sehr schwer halten wird. Ich denke mir, dass der Aufenthalt zum nächsten Sommer dauern wird, u. dann hoffe ich, dass Deine Bemühungen für unsere Einwanderung nach Erez79 Erfolg haben werden. […] Du kannst Dir denken, dass man mit der Zeit sehr ungeduldig wird, zumal auch die Behörden jetzt anfangen, einen zu drängen, dass man herausgeht. Das trägt natürlich auch nicht dazu bei, mit Gleichmut in die Zukunft zu sehen.“80

Immer mehr spürt man aber die Resignation: „Mutter und mir möchte ich […] wünschen, dass wir Deinen nächsten Geburtstag zusammen verbringen könnten. Aber das ist ein frommer Wunsch, der, wie fast alle von dieser Sorte, sich wohl nicht erfüllen wird.“81 „Wie könnte ich mich bei Euch so schön betätigen, und sei es auch nur, die Pferde, den Esel und alles andere Getier zu betreuen. Aber solche Illusionen werde ich mir wohl verkneifen müssen. Eher winkt uns ja nun USA. Es könnte sein, dass wir im Laufe des Jahre hinkämen. Aber ehe so weit ist, sind noch allerhand Schwierigkeiten zu überwinden, und wer weiss, was bis dahin alles dazwischen kommt.“82

Ähnlich war die Situation des Ehepaars Julius Netheim und seiner Frau Anna, die wegen der Vorbereitung des deutschen Einmarschs in die Niederlande zum 1.4.1940 aus Norden vertrieben wurden und zu Julius Netheims Schwester Paula in Ottbergen ziehen mussten. Ihre Töchter Lotte und Ruth waren 1936 nach Südafrika bzw. Palästina emigriert, und die Eltern, vor allem die Mutter, hofften, wenigstens eine der beiden könne ihnen dort die Möglichkeit zur Einwanderung verschaffen. Auch die ebenfalls nach Ottbergen zurückgezogene Beate Kugelmann und ihre Schwester Paula Netheim wären gern zu Beates Söhnen Hans Günther und Ludwig nach Palästina gegangen, aber auch die USA oder andere Länder wären ihnen recht gewesen.83

Der Fürstenauer Ernst Dillenberg und seine Verlobte Grete Levi waren sich sogar im Herbst 1940 schon recht sicher, zu Ende des Jahres nach San Domingo gehen zu können, und dachten sogar schon daran, von dort aus dann auch Gretes Geschwister nachzuholen: „wir hoffen, das heisst mein Verlobter84 und ich Ende des Jahres nach San Domingo zu kommen. Wir werden alles versuchen Kurt und Horst bald anzufordern. Wenn Du85 auch Intresse hast werden wir auch an Dich denken.“86 Auch von einer gescheiterten Flucht Ernst Dillenbergs über Italien berichten Zeitzeugen.87

Sie alle mussten in Höxter bleiben, sei es dass sie das nowendige Affidavit nicht erhielten, die Bürgschaftserklärung eines Bekannten im gewünschten Ausreiseland, sei es dass sie die Kosten für die Fahrt und die bei der Ausreise zu zahlende ›Reichfluchtsteuer‹ nicht aufbringen konnten, sei es dass sie kein aufnahmebereites Land nicht fanden oder ihre Quotennummer zu hoch war, denn in den USA galt eine zahlenmäßige Beschränkung der Einwanderung. Alle in Höxter zurückgebliebenen Juden wurden 1941 und 1942 deportiert, und nur drei von ihnen überlebten den Holocaust.

Gesellschaftliche Isolierung und Ghettoisierung in ›Judenhäusern‹

Als Folge der zahlreichen Maßnahmen zur Isolierung der Juden rissen die Kontakte zwischen den Höxteraner Bürgern und den Juden schließlich fast gänzlich ab. „Die Juden besaßen nicht mehr den Mut, sich unbefangen in der Stadt zu bewegen, geschweige denn, mit Freunden bzw. Bekannten zu sprechen oder sie überhaupt zu grüßen.88 Nur noch am späten Abend, in der Dunkelheit, waren heimliche Besuche im engsten Freundeskreis noch möglich. Die zunehmenden Einzelaktionen geboten größte Vorsicht, da die Juden zu ›Freiwild‹ geworden waren“.89

Nicht nur die Juden, sondern auch die nicht-jüdischen Bürger mieden den Kontakt, wie Zeitzeugen etwa aus Ovenhausen berichten: „Die [Juden] haben sich gar nicht mehr sehen lassen. […] Die hatten ja Grund, Angst zu haben. […] Nein, da ging keiner mehr hin.“90 Ein Zeitzeuge aus Fürstenau erinnert sich: „Hermann [Bachmann] traf ich kurz vor der Deportation in der Feldmark Richtung Hohehaus beim Pilzesammeln, und da hab ich noch mit ihm gesprochen. Er freute sich sehr, weil ja mit den Juden keiner mehr sprechen durfte.“91 Wenn es zu Begegnungen kam, dann wurden sie kurz gehalten: „Mein Vater und ich sind kurz vor Weihnachten dieses Jahres [1940?], es war schon dunkel, […] die Schwerte hinuntergegangen […]. Da kam der alte Markus (Judenberg) die Schwerte hoch; die Juden durften das Haus ja nicht mehr verlassen und konnten allenfalls noch bei Dunkelheit nach draußen gehen. Mein Vater konnte es gut mit ihm. Der Markus Judenberg begrüßte meinen Vater und die beiden haben dann noch zehn Minuten miteinander gesprochen, dann hat er sich verabschiedet, weil er befürchtete, man könnte beide zusammen sehen; das wäre auch für meinen Vater nicht gut ausgegangen. Der Markus Judenberg verabschiedete sich mit den Worten: ‚Heute sind wir es, morgen seid ihr vielleicht schon dran.‘“92

Die Juden waren völlig vom gesellschaftlichen Leben isoliert und lebten praktisch völlig rechtlos in einem unsichtbaren Ghetto.93 Während allerdings die Juden in Albaxen, Fürstenau und Ovenhausen94 bis zu ihrer Deportation weiterhin in den bisher von ihnen bewohnten Häusern bleiben konnten, mussten die Ottberger Juden zusammenziehen. Bereits 1937 war Beate Kugelmann aus Bielefeld zu ihrer Schwester Paula gezogen, und wegen der Vorbereitung des deutschen Einmarschs in die Niederlande musste auch der Bruder Julius Netheim mit seiner Frau Anna aus Norden im März 1940 für wenige Wochen zu ihr nach Ottbergen ziehen, bis sie alle nur vier Wochen später bei der Verwandten Ida Netheim-Marchand (Schönbach) einquartiert wurden.95

In der Stadt Höxter wurden die Juden ab 1939/40 aus den wenigen noch in jüdischem Besitz verbliebenen Häusern und Wohnungen vertrieben und nach und nach in immer weniger Häusern konzentriert. Der Überlebende Gustav Uhlmann berichtete 1945 in einem Brief an Otto (Jacob) Pins: „Wir mußten alle aus unseren Wohnungen raus. Netheims kamen nach Dr. Frankenberg, Löwensteins nach Rosenbergs, Arons und Beyerlein in die Synagoge. Wir kamen nach Dillenbergs. Deine lb. Eltern konnten bei Rosenbergs wohnen bleiben. Kaufmanns mußten ganz nach oben ziehen.“96

Nicht alle erzwungenen Wohnungswechsel lassen sich im Detail aus den Akten nachvollziehen, aber man ahnt, was die zum Teil mehrfachen Wohnungswechsel für die Betroffenen bedeuteten. So musste die Familie Netheim zum 1.10.1940 aus ihrem Haus Rosenstr. 2 zur Witwe Kathi Rosenberg, Corveyer Allee 2, ziehen, um dann nach deren Deportation zum 1.4.1942 in die Judenwohnung der Witwe Kaufmann, Marktstr. 27 eingewiesen zu werden. Der bis 1937 in der Albaxer Str. 28a wohnende Selig Ransenberg zog mit seiner Tochter zunächst zur Familie Netheim in der Rosenstr. 2, von wo die beiden im Sept. 1939 zu dem Viehhändler Dillenberg, Stummrigestr. 47 ziehen mussten, bevor ihnen zum 1.5.1942 das Haus der Synagoge in der Nagelschmiedstr. 8 als Wohnung zugewiesen wurde.

In den Monaten vor der Deportation der ersten Höxteraner Juden nach Riga am 13.12.1941 waren schließlich zehn von ihnen im Haus des ehemaligen Viehhändlers Dillenberg, Stummrigestr. 47 zusammengepfercht, acht bei der Witwe Rosenberg, Corveyer Allee 2, und sieben im Haus der Geschwister Rosenberg-Frankenberg, Stummrigestr. 49. Auch die übrigen waren auf wenige Häuser und Wohnungen konzentriert.

Nach den Deportation der meisten Höxteraner Juden nach Riga, Warschau und Auschwitz wurden die 21 noch hier verbliebenen zumeist älteren Juden schließlich auf nur noch drei Häuser beschränkt. Vier konnten in der Corveyer Allee 2 wohnen bleiben, sieben mussten im Obergeschoss, Marktstr. 27, zusammenleben, und die übrigen zehn(!) mussten sich das in der Pogromnacht beschädigte Gebäude der Synagoge in der Nagelschmiedstr. 8 als Wohnung teilen, bis auch die letzten noch in Höxter verbliebenen Juden am 31.7.1942 nach Theresienstadt deportiert wurden.

Das Verhalten der Höxteraner angesichts der immer schärferen Verfolgung der Juden in der Stadt

Auch wenn Teile der Höxteraner Bevölkerung der immer schärferen Verfolgung der Juden anscheinend eher skeptisch bis ablehnend gegenüberstanden, wurden alle Maßnahmen von Reich und Partei doch von der übergroßen Mehrheit der Bürger und vor allem den städtischen Behörden und Stellen willfährig und offenbar auch bereitwillig mitgetragen und unterstützt. Wie im übrigen Deutschen Reich gab es in Höxter weder in dieser Zeit noch bei den folgenden Deportationen der Juden offenen Widerstand, auch wenn manche Höxteraner den Kontakt zu den Juden aufrecht erhielten. Unterstützung erfuhren die Juden aber durchaus in Einzelfällen, manchmal auch unter Inkaufnahme eigener Risiken.

Auch in Höxter gab es noch immer „deutschblütige Personen“, die „nach wie vor freundschaftliche Beziehungen zu Juden“ unterhielten, obwohl solche Beziehungen gefährlich waren, denn die Gestapo verlangte von allen Behörden, solche Kontakte unverzüglich zu melden, „da ich beabsichtige, sowohl gegen den deutschblütigen Teil aus erzieherischen Gründen als auch gegen den jüdischen Teil staatspolizeiliche Maßnahmen zu ergreifen.”97 Hilfe durfte deshalb nur im Geheimen geschehen.

Eine Zeitzeugin erzählte zum Beispiel, dass sich ihr Vater nachts, verkleidet mit Hut und Mantel, durch die Gärten und Hinterhöfe zu der Familie Kaufmann schlich, um ihnen Nahrungsmittel zu bringen.98 Die Familie eines Höxteraner Bauern versorgte den Arzt Dr. Frankenberg mit Milch, die der Sohn am Haus hinter der Gartenmauer abstellen musste, denn persönliche Kontakte wurden möglichst vermieden.99 An einem überlieferten Beispiel wird auch deutlich, dass sich die Juden für solche Unterstützung wegen ihrer immer prekäreren finanziellen Lage oft nur mit Wertgegenständen bedanken konnten: „Siegfried Gröne berichtete, daß Frau Frankenberg im Kriege kam und eine kostbare Vase so nebenbei hinter den Ladentisch bei August Gröne stellte, weil das Essen knapp war.“100

Über ähnliche Unterstützung berichten auch andere Zeitzeugen. So schrieb Mathilde Arnold, Inhaberin des Tabakwarengeschäfts Knieriem, Westerbachstr. 10, in ihrem (nachträglichen) Tagebuch: „Hilfesuchend kamen in der Zeit bis 1942 auch viele der uns bekannten Juden“, um sich bei ihr mit ›Rauchwaren‹ zu versorgen: „Dann war da noch unser Dr. Frankenberg, dem ich abends oft Zigaretten hinbrachte. Ich machte mir damals kaum klar, daß ich dabei in Todesgefahr war, denn: das hätte nur einer hinter einem dicken Kastanienbaum in der Corveyer Allee beobachten müssen!“101

Solche Hilfe konnte auch gravierendere Folgen haben, wie Mathilde Arnolds später nach Kanada ausgewanderter, damals etwa fünfjähriger Sohn Günther berichtet: „[D]as Schlafzimmerfenster meiner Eltern in der #10 [war] keine vier Meter von Regina’s102 Fenster (#12) entfernt, und so muessen die beiden wohl spaeter (35-41) sich heimlich und leise im dunkel unterhalten haben, und meine Mutter erzaehlte mir spaeter (nach 1945), dass sie fuer Regina mal Rauchwaren in ein kleines, an einer Schnur herunter gelassenes Koerbchen getan hat. In der Dunkelheit auf unserem Hof muss das wohl jemand mitgekriegt haben, und sie wurde verpetzt. Ich erinnere mich dass zweimal ein Polizist in Uniform und zwei Maenner in Civil (Gestapo??) ins Geschaeft kamen, meine Mutter im Bureau aushorchten, alles wild durchsuchten, mit boesen Worten umgingen usw. Ich selber war wohl 4 oder 5 muss wohl viel geweint oder geschrien haben, verstand das alles nicht …. wusste nur … ‘something very bad is happening’.“103

Noch bedrohlicher waren die Folgen für die Familie Bender. Ursula Bender berichtete 1994: „Wir wohnten Corveyer Allee schräg gegenüber von Dr. Frankenberg. Die Familie Frankenberg war mit meinen Eltern befreundet und wir Kinder gingen bei den Frankenbergs ein und aus. – Mein Vater wurde im Kriege einmal nach Dortmund bestellt und verhört, weil er mit der Familie Frankenberg befreundet war und öfter im Hause sei. Er solle Geld spenden, so 6000 bis 10000 Mark, dann wäre alles erledigt. Er habe nichts gespendet, er habe nichts Unrechtes getan und ›ich kann doch meine Freunde nicht verlassen‹. – Als mein Vater einmal bei Frankenbergs Skat spielte, warf ein Mann einen großen Stein durch das Fenster, sie seien alle unter den Tisch gekrochen.“104

Auch in den Dörfern ließen manche der Einwohner den Juden in der letzten Phase vor ihrer Deportation weiterhin ihre Hilfe zukommen, so z. B. in Albaxen, wo Minna Schlesinger nach der Ermordung ihres Bruders David in der Pogromnacht die letzte Jüdin war: „Lange Zeit hatte meine Großmutter (die Familie Rabbe hatte die Post im Ort) auch heimlich Minna Schlesinger, wenn sie ihre Zeitung abholte, mit Lebensmitteln unterstützt.“105 Ebenso wird aus Ovenhausen berichtet, dass die Familie K. „über einen Verbindungsgang eine jüdische Familie im Nachbarhaus mit Essen und Trinken versorgte, nach dem die Juden in den örtlichen Geschäften nicht mehr einkaufen durften. Ein anderer Nachbar hatte das einmal beobachtet und am nächsten Morgen waren eindeutige Schmierereien (Texte) an der Hauptstraßenseite von K.’s Haus zu sehen.“106

Ähnlich in Fürstenau, wo bis zum Beginn der Deportationen noch 21 Juden lebten: „Dass die meisten Fürstenauer auch während der Nazi-Zeit den Juden wohlgesonnen waren, zeigt das Beispiel, dass über die Fam. Löwenstein, jetzt Hohehäuser Str. 3, die Juden im Dorf mit Lebensmitteln versorgt wurden. Ich kann mich noch gut erinnern, dass bei meiner Mutter Lebensmittel abgegeben wurden, die wir dann über den Zaun in Löwensteins Schuppen gestellt haben. Die Fürstenauer setzten sich dadurch natürlich Gefahren aus, die sie bewusst in Kauf nahmen, auch auf die Gefahr hin, dass sie sich selbst Repressalien aussetzten.“107

Dass manche Dorfbewohner solche kleinen Unterstützungsaktionen bis zur Deportation der Juden fortsetzten, zeigt folgende Erinnerung von Zeitzeugen: „Die Jakobis hatten einen Gemüsegarten. Aber kaum einmal sind ihr die Gurken gelungen, worüber sie sehr unglücklich war. So brachten meine Eltern ihr zur Ernte schon mal Körbe frisch geernteter Gurken. Zum Dank stellte sie uns dann einen Korb mit Gewürzen und Wurstbändern, was wir für die Hauschlachtung so sehr vermissten, in den Garten. Ich erinnere mich auch daran, dass sie uns in der Nacht vor ihrem Abtransport (09.12.1941) einen solchen Korb in den Garten stellte. Dies tat sie deshalb, um uns nicht in Gefahr zu bringen, denn wir durften als Deutsche von Juden ja keine Geschenke annehmen.“108

Die zitierten Beispiele zeigen zwar, dass einzelne Höxteraner den Kontakt zu den Juden nicht gänzlich abbrachen und auch versuchten, sie zu unterstützen und ihnen bei der Beschaffung des alltäglichen Bedarfs zu helfen. Jedoch beschränkt sich diese Hilfe im Wesentlichen auf einzelne Personen und Familien. Zu tatsächlichem Widerstand kam es auch in Höxter jedoch nicht. Denn wie Frankenbergs ehemalige Hausangestellte sich erinnerte „Sie waren ja alle bange, es durfte doch keiner den Mund auftun, da war doch schon ein Spitzel da; der eine hat doch den andern angezeigt.”109

Anmerkungen

Hinweis: Wegen der Corona-Epidemie sind einige der Quellenangaben vorläufig noch unvollständig.

[1] Gustav Uhlmann an Otto Pins in Palästina, Mitte Okt. 1945.

[2] Landrat Höxter, 18.11.1938, StA Dt, M1 I P Nr. 1106.

[3] Verordnung über eine Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit vom 12.11.1938.

[4] Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 12.11.1938.

[5] Verordnung zur Wiederherstellung des Straßenbildes bei jüdischen Gewerbebetrieben vom 12.11.1938.

[6] Schreiben des Staatlichen Gesundheitsamts des Kreises Paderborn, 2.12.1938.

[7] Bescheinigung des Regierungsveterinärrats Dr. Kobel, 6.6.1939

[8] StA Hx, C IV, 5, 12 u. a.

[9] Inhaberin des Geschäfts war die Witwe Minna Löwenstein, so dass die Unterschrift des in Buchenwald inhaftierten Geschäfsführers Ernst Löwenstein für den Abschluss des Vertrags nicht nötig war.

[10] Die neue Mitinhaberin Wilhelmine T. wurde bald danach von Hermann B. aus dem Geschäft gedrängt.

[11] Inhaberin des unter dem Namen Blankenberg & Cie. geführten Geschäfts war die Witwe Berta Kaufmann, geb. Blankenberg. Ihr Sohn Hermann, der die Geschäfte führte, konnte 1939 nach England und dann 1940 in die USA auswandern. Seine Frau und seine Tochter folgten ihm 1941.

[12] Für den verwitweten 74-jährigen Adolf Lewertoff, Am Rathaus 13, war die Situation in seinem direkt gegenüber dem Rathaus gelegenen Haus offenbar so unerträglich, dass er schon im Februar 1937 zur Familie Norbert Uhlmann nach Ovenhausen zog, ohne sich jedoch umzumelden. Zum 1.8.1937 musste er nach Zahlung eines Zwangsgelds von 5,00 RM wieder in sein Haus zurückziehen. Ende April 1938 zog er erneut (diesmal offiziell) zu Norbert Uhlmann nach Ovenhausen und dann Ende Juli 1938 zu dessen Bruder Gustav in der Wegetalstr. 6 in Höxter, bis er dann nach der Pogromnacht am 14.11.1938 bei den beiden alleinlebenden Jüdinnen Karoline Beyerlein und Jule Rosenstein, Stummrigestr. 25, einzog, bevor er dann Ende August 1940 einen Platz in einem jüdischen Altenheim in Frankfurt fand.

[13] Vgl. STA Dt, D 20 C, Nr. 4432.

[14] Vgl. Paula Netheims Brief an die Nichte Ruth in Palästina, 1.5.1939.

[15] STA Dt, M II P, 670.

[16] Weisung des Reichserziehungsministers Rust vom 15.11.1938.

[17] Zehnte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 4.7.1939.

[18] STA Dt, M II P, Nr. 1467.

[19] Anordnung des Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 20.12.1938.

[20] Panes (nach slaw. „pan“ = Herr, Lehrer, Vorsitzender u. ä.): gemeint ist hier: Vorsteher der der jüdischen Gemeinde.

[21] Brief des Überlebenden Gustav Uhlmann an Otto Pins, Mitte Okt.1945.

[22] Vgl. Zwischen Nachbarschaft und Deportation. Erinnerungen an die Ovenhausener Jüdinnen und Juden. In: Stefan Baumeier und Heinrich Stiewe, Die vergessenen Nachbarn. Juden auf dem Lande im Östlichen Westfalen. Bielefeld 2006, S. 92.

[23] Christoph Reichardt: Spezialität: oval gefräste Werkzeuggriffe und -stiele. Geschichte der Holzwarenfabrik Vogt & Dr. Bering; VoBe. Krefeld 1995, S. 56.

[24] Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinschaften in Westfalen und Lippe […] Regierungsbezirk Detmold. Münster 2013, S. 438.

[25] Brief Grete Dillenbergs an ihren Bruder Kurt in den Niederlanden, 23.9.1941.

[26] Siehe weiter unten.

[27] StA HX, •••, 2.11.1940.

[28] So begründete der Fürstenauer Siegfried Bachmann einen Antrag auf die Erlaubnis zur Schlachtung einer Ziege: „Da ich in nächster Zeit nach Hause kommen werde…“, StA HX, •••, 23.3.1941.

[29] Anbringung des Schilds „Juden ist der Zutritt nicht gestattet“ am Eingang des Höxteraner Freibads, Vermerk vom 22.7.1939, StA Hx, C IV, 16, Nr. 4.

[30] http://spuren-fuerstenau.de/start/die-wirtschaftliche-und-soziale-einbindung-der-juden-in-fuerstenau-2/

[31] Mitschke-Buchholz (wie Anm. 20), S. 90.

[32] Vgl. die von Zeitzeugen übergebenen Schreiben der NSDAP-Ortsgruppe Höxter an die Betroffenen.

[33] 3. Bekanntmachung über den Kennkartenzwang. vom 23. Juli 1938.

[34] Für mittellose Juden und für Kinder stellte die Stadt Höxter die Kennkarte auch gegen ermäßigte Gebühr oder kostenlos aus, ob auf höhere Weisung oder aus eigener Entscheidung ist unbekannt.

[35] Brief vom 30.12.1941 an die Verlobte ihres Bruders nach Holland.

[36] Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden vom 1. September 1941.

[37] Strafverfügungen vom 10.10. und 18.10.1941, StA Hx, •••.

[38] Verordnung über die öffentliche Fürsorge für Juden vom 19. November 1938. – Vgl. dazu auch http://www.zwangsarbeit-in-goettingen.de/texte/judensonderrecht.htm.

[39] StA Hx, •••, 22.7.1939.

[40] Brief Julius Netheim an die Tochter Ruth in Palästina, 17.2.1939.

[41] StA Hx, ••• 20.3.1939. Auch Paula Netheims in Norden lebender Bruder Julius und seine Frau Anna nahmen zeitweise jüdische Feriengäste in Ihrem Haus auf (vgl. die Briefe an ihre Tochter Ruth in Palästina).

[42] Vgl. Gudrun Mitschke-Buchholz (wie Anm. 20), S. 87.

[43] http://spuren-fuerstenau.de/start/die-wirtschaftliche-und-soziale-einbindung-der-juden-in-fuerstenau-2/.

[44] Das berichtete z. B. der Überlebende Harry Lowenstein (Helmut Löwenstein) 2018 bei seinem Besuch in Höxter und Fürstenau.

[45] Brief vom 27.7.1939.

[46] Brief vom 23.9.1941.

[47] StA Hx, •••, 26.2.1941. StA Hx, •••, 23./27.3.1940; vgl. auch z. B. die Anträge auf Schlachtung einer Ziege von Meier Bachmann, StA Hx, •••, 4.12.1940, und Siegfried Bachmann , StA Hx, •••, 23. und 27.3.1941, ebenso den Kauf einer Ziege durch Emanuel Jakobi, StA Hx, ••• 28.2./20.3.1941.

[48] StA Hx, ••• 16.8.1941.

[49] StA Hx, ••• 7.3. und 8.3.1939.

[50] Harry Lowenstein, Bericht im Holocaust Center in Maitland, Florida, 27.10.2013.

[51] Erinnerung der Großmutter einer Schülerin des Höxteraner Gymnasiums, 1988.

[52] Annegret Köring, Das Schicksal der jüdischen Gemeinde Höxter in der Zeit des Dritten Reiches. Unveröffentlichte Staatsarbeit, 1976, S. 27

[53] Aussage von Herrn Walther, Köring (wie Anm. 52), S. 41.

[54] Aussage der Zeitzeugin Emma Bitterberg, 1987.

[55] Benachbarter Arzt.

[56] Aussage der Zeitzeugin Emma Bitterberg, 1987.

[57] StA Hx •••, 12.12.1939.

[58] Gustav Uhlmann an Otto Pins, Mitte Oktober 1945.

[59] Aussage des Nachbarn Herrn Sünkeler, Köring (wie Anm. 52), S. 41.

[60] Brief Julius Netheims an die Tochter Ruth in Palästina, 28.4.1940.

[61] Vgl. STA Detmold, D 20 C, Nr. 4432.

[62] Vgl. STA Detmold, D 20 C, Nr. 4432.

[63] Vgl. Köring (wie Anm. 52), S. 47.

[64] Die 1931 ursprünglich zur Eindämmung der Kapitalflucht ins Ausland eingeführte ›Reichsfluchtsteuer‹ wurde von den Nazis nach 1933 verschärft und vor allem zur Ausplünderung der Juden missbraucht. Jeder, der mindestens 50.000 Reichsmark Vermögen besaß oder über ein Haushaltseinkommen von 20.000 oder mehr verfügte, musste vor der Auswanderung ein Viertel seines Vermögens abgeben.

[65] Dr. Richard Frankenberg schrieb z. B. am 21.7.1939 in einem Brief an Otto Pins: „Ich selbst werde ja auch von ziemlich Fernstehenden Geld annehmen müssen, ohne daß ich weiss, ob es mir bei meinem Alter noch einmal möglich sein wird, diese Schuld zurückerstatten zu können.“

[66] Letzte Briefe: 13.2.1940 die Eltern an den Sohn Otto; 28.3.1940 die Cousine Anny an Otto Pins; 28.4.1940 die Eltern Netheim an die Tochter Ruth; 24.11.1940 die Familie Wallhausen an die Verwandten in den USA.

[67] D-Hx-Land 034/018, 21.8.1939.

[68] D-Hx-Land 034/018, 1.10.1940.

[69] Brief Dr. Frankenbergs an Otto Pins, 28.6.1939.

[70] Ebd.

[71] Herstelle: Geburtsort der Ehefrau Änne geb. Wichelhausen.

[72] Brief Dr. Frankenbergs an Otto Pins, 28.6.1939.

[73] Wiedergegeben von Dr. Karl Günzel, 1.12.1994: „Die vielen Freunde flehten Frankenbergs an zu fliehen. Einmal sind sie nach Frankfurt gefahren und wollten nach Holland auswandern, aber in Frankfurt wurden sie aufgehalten und wieder nach Höxter zurück beordert. Das wäre kurz vor der Verhaftung gewesen.“

[74] „Die haben ja dann Englischkurse undundund…“ Zeitzeuge Heinrich Alsweh, 4.8.1988.

[75] Gustav Uhlmann, „der fuhr damals schon nach Berlin zwecks Umschulung“. Zeitzeuge Heinrich Alsweh, 4.8.1988. – Möglicherweise handelte es sich um die Teilnahme an einem Hachschara-Lager.

[76] Zeitzeugin Rosa Huppermann, 7.2.1988.

[77] Ebd.

[78] Laut Einwohnermeldekarte; vgl. https://www.volksstimme.de/lokal/havelberg/waldgehoeft-gedenktafel-erinnert-an-lager.

[79] Erez: traditionelle hebräische Bezeichnung für das Land Israel.

[80] Brief an Otto Pins, 6.8.1939.

[81] Brief an Otto Pins, 14.1.1940.

[82] Brief an Otto Pins, 13.2.1940.

[83] Vgl. das umfangreiche Konvolut der Briefe an Ruth Netheim in Palästina, das in Kopie vorliegt.

[84] Ernst Dillenberg.

[85] Sofie Aussen, Freundin und spätere Frau von Kurt Levi.

[86] Brief Grete Levis an Sofie Aussen, die Verlobte ihres Bruders Kurt, 27.10.1940.

[87] „Von den Dillenbergs weiß ich, dass einer der Söhne [Ernst] auswandern wollte, war in Italien schon auf dem Schiff, und da hat man ihn wieder heruntergeholt. Der zweite Sohn [Albert] ist nach England gegangen.“ http://spuren-fuerstenau.de/start/opfer-der-shoa-aus-fuerstenau/.

[88] Aussage von Herrn Alsweh und Herrn Holle, siehe Köring (wie Anm. 52), S. 41.

[89] Ebd.

[90] Mitschke-Buchholz (wie Anm. 20), S. 90.

[91] http://spuren-fuerstenau.de/start/opfer-der-shoa-aus-fuerstenau/.

[92] Ebd.

[93] Aussage von Herrn M., siehe Köring (wie Anm. 52), S. 41.

[94] Nur der 76-jährige Markus Stamm zog nach der Deportation seiner Familienangehörigen aus Ovenhausen zu Meier und Emma Bachmann nach Fürstenau und wurde mit ihnen nach Theresienstadt deportiert: https://www.statistik-des-holocaust.de/XI1-27.jpg.

[95] Vgl. die Briefe von Anna und Julius Netheim an ihre Tochter Ruth in Palästina, 14.3.1940 und 28.4.1940.

[96] Brief Gustav Uhlmanns an Otto Pins, Mitte Oktober 1945.

[97] Stadtarchiv Höxter-Land, •••Judenangelegenheiten•••

[98] Aussage Frau B., um 2005.

[99] Aussage Herr Markus, um 2005.

[100] Wiedergegeben von Dr. Karl Günzel, 1.12.1994.

[101] Tagebuch Mathilde Arnold, geb. Knieriem.

[102] Regina Simson, geb. Himmelstern, im Nachbarhaus Westerbachstr. 12.

[103] Gunther Arnold, E-Mail vom 6.1.2016.

[104] Wiedergegeben von Dr. Karl Günzel, 1.12.1994.

[105] Matthias Rabbe, E-Mail vom 5.2.2017.

[106] Karl Hecker, E-Mail vom 27.12.2018.

[107] http://spuren-fuerstenau.de/start/opfer-der-shoa-aus-fuerstenau/

[108] Ebd.

[109] Emma Bitterberg, 1987, Gespräch mit Dr. Rudolf Mengersen.